星芽启蒙——促进0-3岁儿童早期发展

凉山州0-3岁儿童面临医疗与早期教育资源不足、家庭科学养育能力薄弱等问题,早期发展滞后现象较为突出。在唐仲英基金会的资助下,本项目依托“一村一医”“一村一幼”政策,建设100家村级儿童早期发展中心,构建“村医+村幼”协同服务模式,为家庭提供科学的养育支持,促进儿童全面健康成长。

项目内容

1、中心建设与物资配置:为100家儿童早期发展中心配备适龄绘本、玩具及活动物料;

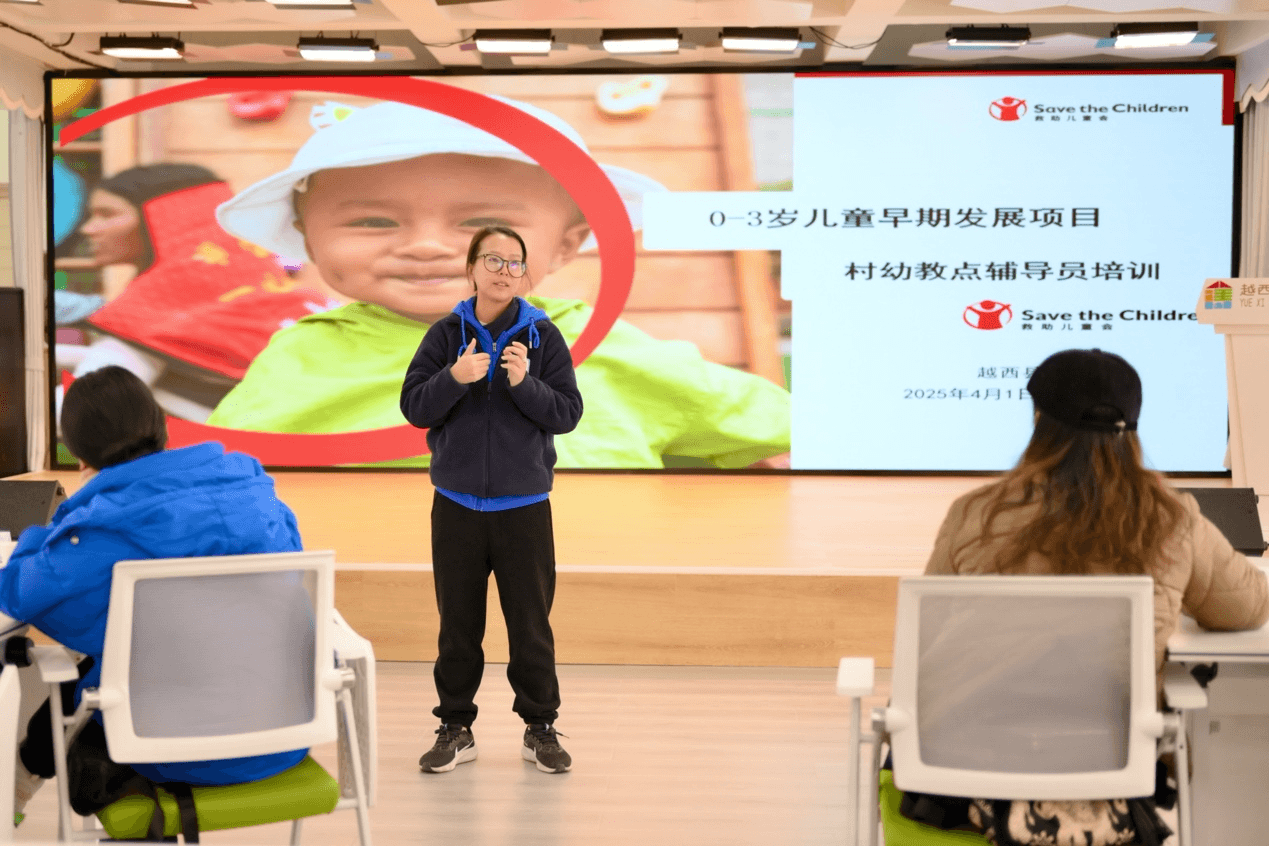

2、专业人才培训:开展多期能力培训,提升村医和幼教辅导员在儿童健康管理、早期教育及家庭指导方面的专业水平;

3、常态化家庭支持:各中心每月组织2次线下家庭小组活动,提供亲子互动示范与健康教育指导;

4、数字平台赋能:开发彝汉双语育儿材料,依托线上平台定期向家庭推送适龄的育儿知识和资源;

5、评估能力建设:培训30名县级儿童保健人员,提升其儿童发育评估专业水平,并联合浙江大学团队开展科学效果评估。

项目培训